Maladies auto-immunes : quels sont les organes spécifiquement touchés ?

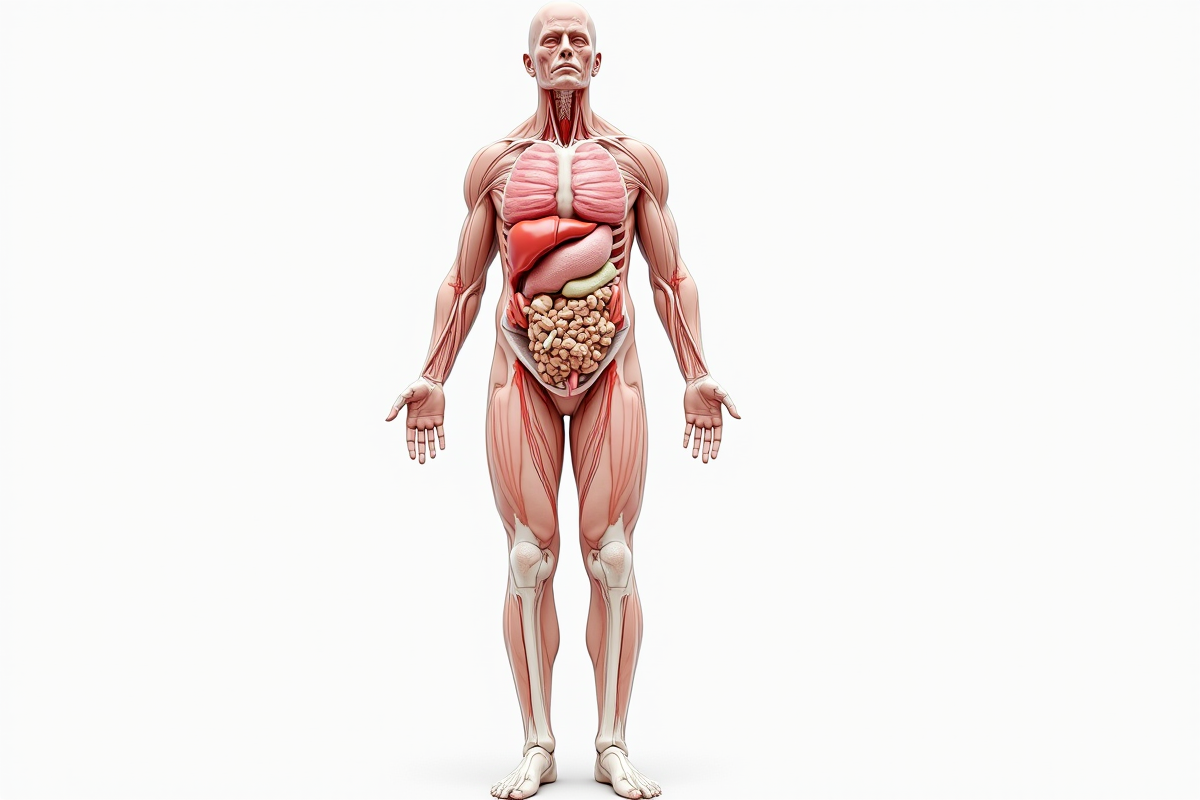

Les maladies auto-immunes représentent un défi médical majeur, affectant des millions de personnes à travers le globe. Ces affections surviennent lorsque le système immunitaire, censé protéger l’organisme, attaque par erreur ses propres cellules et tissus. Parmi les organes fréquemment touchés, on retrouve la peau avec des maladies comme le psoriasis, les articulations avec la polyarthrite rhumatoïde, et le système nerveux central avec la sclérose en plaques.

Les glandes endocrines ne sont pas épargnées, la thyroïde étant souvent ciblée dans des conditions telles que la maladie de Hashimoto ou la maladie de Basedow. Le système digestif peut aussi être impliqué, comme dans la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, où l’inflammation chronique perturbe gravement la fonction intestinale.

A lire en complément : Comment ne pas être contaminé par la grippe ?

Plan de l'article

Qu’est-ce qu’une maladie auto-immune ?

Les maladies auto-immunes résultent d’un dysfonctionnement du système immunitaire. Normalement, ce dernier protège l’organisme contre les infections et les maladies. Dans le cas des maladies auto-immunes, le système immunitaire attaque par erreur ses propres cellules et tissus. Cette attaque est orchestrée par deux types d’immunité : l’immunité innée et l’immunité adaptative.

Immunité innée et adaptative

- Immunité innée : Cette première ligne de défense est non spécifique et inclut des cellules comme les macrophages et les cellules dendritiques. Elle maintient l’homéostasie et réagit rapidement aux infections.

- Immunité adaptative : Plus spécifique, cette réponse implique les lymphocytes T et lymphocytes B. Les lymphocytes B produisent des anticorps, tandis que les lymphocytes T sécrètent des cytokines pour orchestrer la réponse immunitaire.

Rôle des lymphocytes

Les lymphocytes T et B jouent un rôle fondamental dans l’auto-immunité. Les lymphocytes T autoréactifs sont normalement éliminés dans le thymus, et les lymphocytes B autoréactifs dans la moelle osseuse. Toutefois, lorsque ce processus d’élimination échoue, des lymphocytes autoréactifs circulent et attaquent les tissus sains.

A lire également : Les solutions naturelles pour apaiser durablement les douleurs chroniques

La reconnaissance des antigènes par les lymphocytes T et B est essentielle. Le CMH, ou HLA, présente les antigènes aux lymphocytes T, déclenchant une réponse immunitaire. Les lymphocytes régulateurs sont aussi impliqués dans le contrôle des lymphocytes autoréactifs pour prévenir les réactions auto-immunes.

Auto-immunité et homéostasie

L’auto-immunité perturbe l’homéostasie de l’organisme. Les cellules dendritiques et les macrophages de l’immunité innée, ainsi que les lymphocytes de l’immunité adaptative, interagissent pour déclencher des réponses inflammatoires qui endommagent les tissus.

Les organes les plus fréquemment touchés

Les maladies auto-immunes peuvent cibler divers organes et systèmes du corps. Parmi les plus fréquemment touchés, on trouve :

Thyroïde

Les maladies auto-immunes de la thyroïde, telles que la thyroïdite de Hashimoto et la maladie de Basedow, sont courantes. La thyroïdite de Hashimoto conduit à une hypothyroïdie, tandis que la maladie de Basedow provoque une hyperthyroïdie.

Pancréas

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d’insuline. Cette destruction entraîne une absence de production d’insuline, nécessitant une substitution exogène.

Système nerveux central

La sclérose en plaques illustre l’auto-immunité attaquant le système nerveux central. Les cellules immunitaires détruisent la gaine de myéline des neurones, perturbant la transmission des signaux nerveux et causant des symptômes variés.

Articulations

La polyarthrite rhumatoïde affecte principalement les articulations. Les cellules immunitaires attaquent la membrane synoviale, entraînant une inflammation chronique, des douleurs et une destruction progressive des articulations.

Intestin

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, résultent d’une réponse immunitaire anormale contre les cellules du tube digestif. Ces pathologies entraînent des ulcérations et des inflammations sévères.

Ces maladies auto-immunes spécifiques d’organes soulignent l’importance de la spécificité tissulaire dans l’auto-immunité. La diversité des cibles immunitaires montre la complexité des mécanismes sous-jacents et nécessite une prise en charge adaptée à chaque organe touché.

Les maladies auto-immunes spécifiques d’organes

Les maladies auto-immunes se caractérisent par une attaque du système immunitaire contre des organes spécifiques. Voici un aperçu des principales pathologies :

Diabète de type 1

Le diabète de type 1 résulte de la destruction des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire. Cette destruction empêche la production d’insuline, hormone essentielle à la régulation du glucose sanguin.

Sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie où le système immunitaire attaque la gaine de myéline des neurones du système nerveux central. Cette démyélinisation perturbe la transmission des impulsions nerveuses, entraînant divers symptômes neurologiques.

Polyarthrite rhumatoïde

Dans la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire cible les articulations, provoquant une inflammation chronique de la membrane synoviale. Cela conduit à une destruction progressive des articulations et à des douleurs articulaires sévères.

Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique

Ces deux affections auto-immunes affectent le tube digestif. La maladie de Crohn peut toucher n’importe quelle partie du tractus gastro-intestinal, tandis que la rectocolite hémorragique se limite généralement au côlon et au rectum. Les deux pathologies entraînent des ulcérations et une inflammation sévère.

Ces maladies auto-immunes spécifiques d’organes montrent la diversité des cibles immunitaires et la complexité des mécanismes sous-jacents, nécessitant une prise en charge adaptée à chaque organe touché.

- Diabète de type 1 : destruction des cellules bêta du pancréas.

- Sclérose en plaques : démyélinisation des neurones.

- Polyarthrite rhumatoïde : inflammation des articulations.

- Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique : inflammation du tube digestif.

Les avancées dans le diagnostic et le traitement

Le diagnostic des maladies auto-immunes a considérablement évolué grâce aux biomarqueurs, tels que la CRP (protéine C-réactive) et les composants du complément, qui permettent de détecter l’inflammation et d’affiner le diagnostic. La transcriptomique spatiale et l’imagerie tissulaire multiplex font aussi partie des avancées technologiques majeures, permettant une exploration fine des mécanismes auto-immuns.

Immunosuppresseurs et biothérapies

Les traitements des maladies auto-immunes reposent principalement sur les immunosuppresseurs, dont les corticoïdes, le méthotrexate, l’azathioprine et la ciclosporine. Ces médicaments modulent le système immunitaire pour limiter son attaque contre les tissus de l’organisme.

Les biothérapies représentent une autre avancée majeure. Ces traitements ciblent spécifiquement des molécules impliquées dans l’auto-immunité. Par exemple, les anti-TNF alpha, comme l’infliximab, ou encore les inhibiteurs de l’interleukine-1, tels que le canakinumab, et les anti-JAK. Ces thérapies offrent des options plus spécifiques et souvent mieux tolérées que les traitements traditionnels.

Techniques innovantes

La plasmaphérèse et les immunoglobulines intraveineuses sont des techniques utilisées pour éliminer les anticorps pathogènes circulants ou moduler la réponse immunitaire. Ces interventions peuvent être majeures dans les formes sévères de maladies auto-immunes.

Les programmes de recherche, tels que le consortium PRECISESADS et le projet 3TR, visent à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de ces maladies et à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Le projet NECESSITY, par exemple, se concentre sur les biomarqueurs du syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune affectant principalement les glandes exocrines.

Ces avancées dans le diagnostic et le traitement offrent des perspectives prometteuses pour une prise en charge plus précise et personnalisée des maladies auto-immunes.